Real, profan, sakral? David Bielander und die Kunst des schönen Scheins

Das seltsam profan anmutende Kruzifix von David Bielander ist einer der wenigen Sakralgegenstände in den ‚heiligen Hallen‘ der Münchner Artothek. Selbst die besonders aufmerksamen Besucher*innen können vermutlich nicht umhin, sich in die Rolle des antiken Malers Zeuxis versetzt zu sehen. Gemäß einer vom römischen Autor Plinius überlieferten Anekdote wetteiferte dieser mit seinem Zeitgenossen Parrhasios darum, den jeweils anderen in seiner künstlerischen Meisterschaft zu übertreffen. Nachdem sich Vögel auf die täuschend echten Trauben des von Zeuxis geschaffenen Gemäldes stürzten, soll er seinen Konkurrenten aufgefordert haben, nun seinerseits das mit einem Vorhang bedeckte Gemälde zu enthüllen – um augenblicklich festzustellen, dass nun auch er Opfer einer Täuschung geworden war.

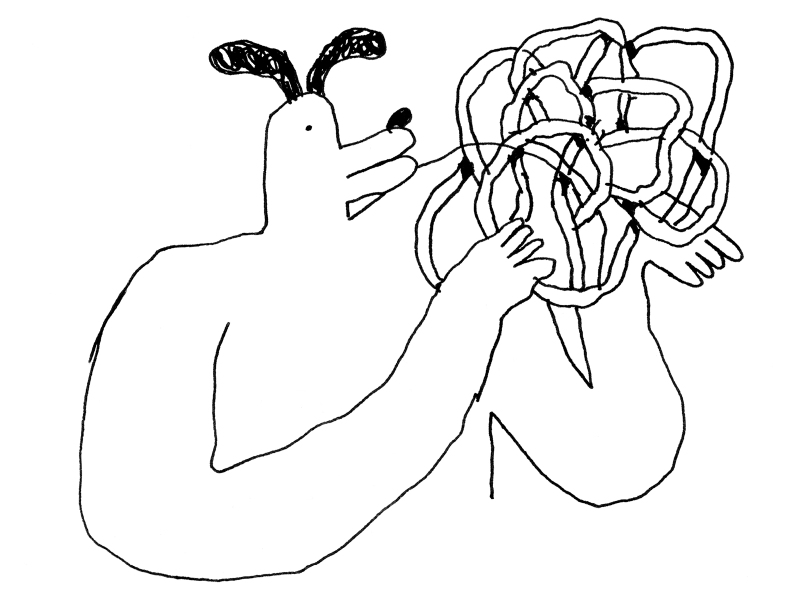

Die für das Genre der Trompe-l’œils konstituierende illusionistische Wirkmacht findet mit David Bielanders „Kruzifix“ ihre skulpturale Entsprechung in der Gegenwartskunst. Die stilisierte Jesusfigur, zusammengesetzt aus geradlinigen, rechteckigen Grundformen, ist mit Tackernadeln an das hinter ihr liegende Kreuz genagelt. Mit angedeutetem, herabhängendem Kopf und übereinandergeschlagenen Beinen im Dreinageltypus scheint sie sich den üblichen Darstellungen des gekreuzigten Heilands fast vollständig zu entziehen. Spätestens bei der Missachtung des musealen ‚Bitte-nicht-anfassen-Credos‘ entpuppt sich das Kruzifix aus vermeintlicher Wellpappe zudem als gewichtiges Objekt der Schmiedekunst, gefertigt aus Silberblech und Weißgold.

David Bielander wird 1968 in Basel geboren. 1989 beginnt er seine Goldschmiedelehre bei Kurt Degen. Bereits zwei Jahre später ist er als Goldschmied bei Georg Spreng tätig. Von 1995 bis 2001 studiert Bielander an der Akademie der Bildenden Künste München in der Klasse für Schmuck und Gerät bei Prof. Otto Künzli. Im Jahr 1999 folgt die Ernennung zum Meisterschüler, bevor er 2002 zusammen mit Helen Britton und Yutaka Minegishi fortan sein eigenes Atelier führt. „Kruzifix“ ist Bestandteil einer Vielzahl von Werken im Œuvre des Schweizer Künstlers, die sich der materiellen Mimikry widmen. So entstehen beispielsweise mit „Krone“ (2015), „Uhr“ (2016) oder „Herz“ (2016) eine ganze Reihe von Arbeiten, die sich als Wellpappe zu tarnen versuchen. Dabei oszillieren die Arbeiten Bielanders immer zwischen Design, Kunsthandwerk und Schmuckkunst.

Dem „Kruzifix“ als skulpturales Objekt kommt dabei eine gesonderte Rolle zu. Als eines der ältesten Topoi christlichen Kunstschaffens scheint es den gewöhnlichen Objektcharakter zu übersteigen. Gleichzeitig lässt sich die hier vorgestellte Ausführung Bielanders zumindest ansatzweise in Bezug zu gotischen Kreuzigungsdarstellungen setzen. Verbindendes Element ist der Dreinageltypus, welcher sich gegen Mitte des 12. Jahrhunderts etablierte. Zeitgleich wandelte sich auch die Darstellung des Messias selbst. Während Christus zuvor vor allem als über den Tod triumphierender Heiland dargestellt wurde, wendet man sich zu Zeit der Gotik gewissermaßen seiner Doppelnatur zu. Obwohl das Gerokreuz bereits um 970 das Leiden des sterblichen, vermenschlichten Christi zeigt, etabliert sich dieser Abbildungstypus erst im 12. Jahrhundert.

Bielanders ‚poor man’s cross‘ wirkt dagegen – zumindest augenscheinlich – der Arte Povera entstiegen zu sein. Der sich aus der formalen und materiellen Schlichtheit, in Kombination mit dem achtungsgebietenden Motiv ergebende Widerspruch, ist bei genauerer Betrachtung nur ein scheinbarer. Entgegen seinem äußeren Erscheinungsbild wird das mit ausgesprochenem handwerklichem Geschick ausgeführte Kruzifix auch durch die verwendeten, wertigen Materialien anschlussfähig an die Abbildungstraditionen christlicher Kreuzigungsdarstellungen. So scheint die ironische Brechung die abgebildete Szene keineswegs lächerlich zu machen. Vielmehr wird gerade der Prototyp im Sinne eines Vorbilds, aber auch das Unperfekte und Menschliche zum Maß aller Dinge.

TEXT: Adrian Kunder, 2025.